區曼玲不放棄挑燈夜戰,在文字間琢磨。著有:《『肋』在其中-聖經的女人故事》、《躍崖》、《留下,因為愛》等書,譯有《劇場遊戲指導手冊》。最近出版新著《鬼面》。

歐洲華文作家協會 部落格

《Beijing Girls in England》基本訊息如下:

漂浮 - 劉又瑋(比利時)

就像五歲時由於父親在空軍的工作調動而搬離熟悉環境,暫居在澎湖那一年,租處的窄小廁所建在主屋之外,讓她很不習慣,也因此最懼怕坐馬桶的孤獨片刻,因為那時的她總會莫明所以地想起死亡。成長後的她仍不解,為何五歲的幼兒居然會有此種超齡的思考〈莫非是來自前世的詭譎記憶?她偶而不免如此懷疑〉。年幼的她所認知的死亡過程及結局,是漂浮 - - 以地球為起點,逐漸漂離父母和妹妹們,往無垠的黑暗虛空漂流而去,愈來愈遠,不知所終,毫無盡頭。想到這沒有終點的孤身漂浮,稚齡的她總會悲傷恐懼至極地嚎哭起來,哀哀叫著;「我不要死!我不要死!」

戒定慧 - 郭琛(德國)

戒、定、慧是佛學名詞,楞嚴經:「攝心為戒,因戒生定,因定發慧,是則名為三無漏學。」即藉由戒、定、慧三學能讓修道者斷入世的煩惱,與悟透出世的生死。同樣,一般人不管要學習好知識技能,或領悟出人生智慧,前提都是需具備好「定」的心態,才能較快較好地掌握「慧」。換言之,對很多學習力差的人而言,並不是天生的智力差,而是在學習時無法讓自己進入「定」的狀態。對這些人,若想學習好,就得考慮借助外力來進入「定」的狀態,這外力就是「戒」。

一種心情 - 方明(法國)

有一種心情,疲憊時刻呈現落日顏色,眺望狹窄的海峽便開始收集膚淺的鄉愁,卻不知如何向世人闡釋通訊通商通婚却仍相互叫囂敵視廝殺

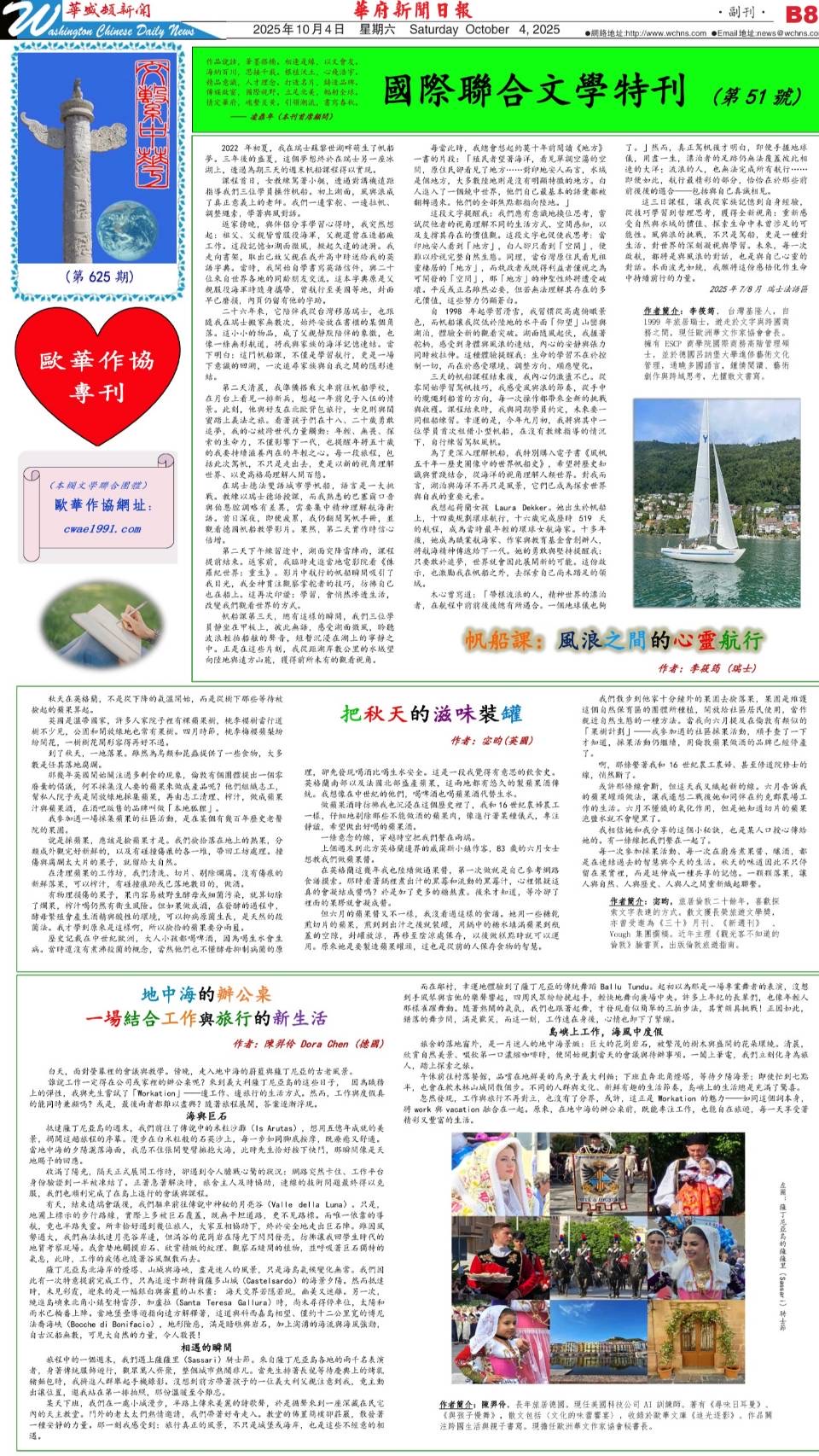

美國華府日報【歐華作協專刊】

《文繫中華國際特刊》第625期(2025年10月4日)【歐華作協專刊】已於《華府新聞日報》正式上線,邀您一同感受來自歐洲華文作家的筆觸與心靈風景。

薩勒河畔薩爾費爾德(Saalfeld/Saale)是德國圖林根州薩爾費爾德-魯多爾施塔特縣的城市,人口為29121人。

華沙紀行 - 楊翠屏(法國)

像往昔會議一樣,我與外子皆會提前幾天抵達,好整以暇深度認識這座城市,此次歐華作協華沙會議亦不例外。五月二十二日晚上從中央火車站出來,令人舒適的氣溫,往Novotel旅館途中,左側聳立著文化科學宮,典型的蘇聯式龐大建築。

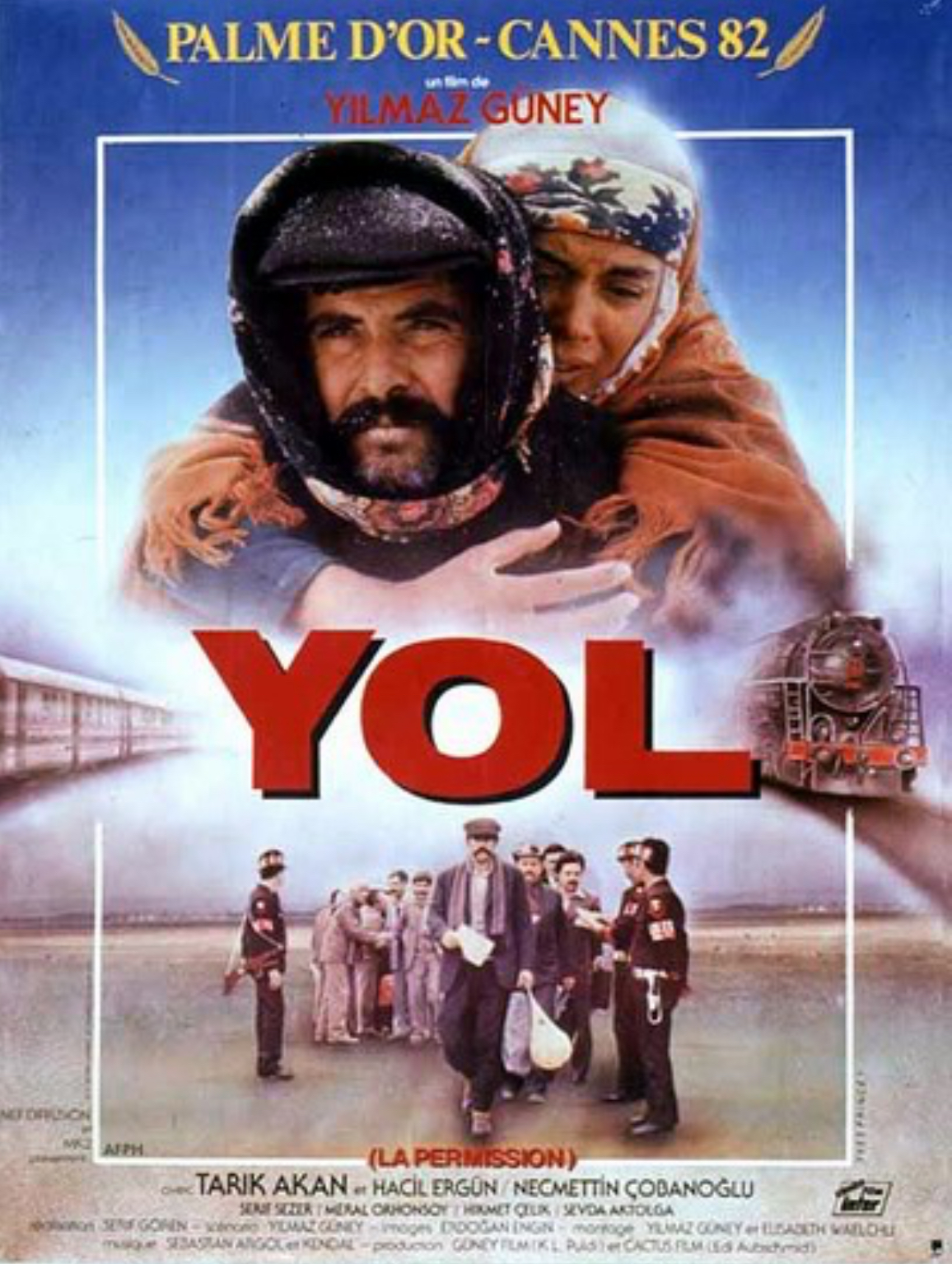

在安卡拉撿到一段電影史 - 蔡文琪(土耳其)

在土耳其首都安卡拉我家附近,有一個市集,每周二和周六是菜市場,而每個月的第二個周日則搖身一變,成了骨董與二手商品市場。骨董市集琳瑯滿目,常見的有一九七○、八〇年代的家用品,鍋碗瓢盆、老式電話、轉盤唱片機、黑膠唱片、照相機、燈具、玩具、畫作、相框、海報、底片與舊照片等。有一次,我在翻看那些泛黃的照片時,無意間發現了一張特別的明信片。

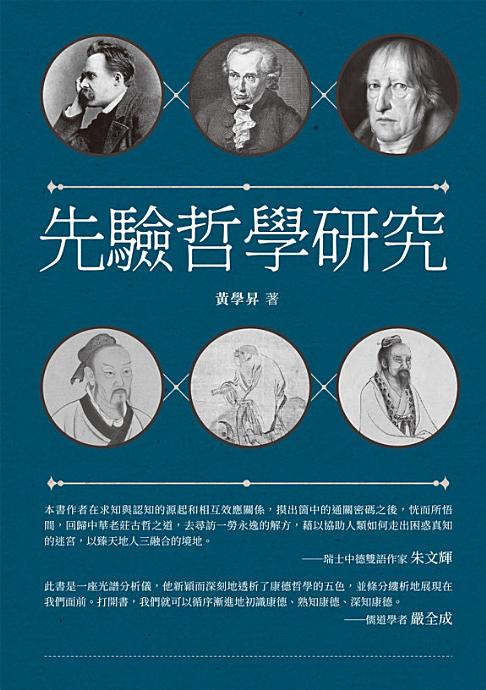

▌此書是一座光譜分析儀,他新穎而深刻地透析了康德哲學的五色,並條分縷析地展現我們面前。打開書,我們就可以循序漸進地初識康德、熟知康德、深知康德。──儒道學者嚴全成